長野県の安曇野市から大町市へドライブすると目に入る美しい双耳峰の山が目に入る。それが鹿島槍ヶ岳である。冬になると過酷な気象条件の力で真っ白に染まり、その山容も相まって記憶に残りやすい山だ。私は過去2回厳冬期に登ろうと試みたが、あまりの積雪に途中敗退していた。今回は屈強な同行者2人とともに、オール雪洞泊というコンセプトのもと爺ヶ岳東尾根を経由し鹿島槍ヶ岳を目指すことになった。

■アクティビティ日

2024年12月28~2025年1月2日

【Day1_12/28】

大谷原にて

鹿島槍ヶ岳の前に、まず爺ヶ岳目指す。

大谷原をスタートして丸山と呼ばれるピークに登り、そこから尾根を辿って爺ヶ岳東尾根へと合流する計画を立てた。丸山は積雪期に登った記録を発見することができず「もしかしたら未踏峰なのでは」と妄想しながら楽しく登っていく。

スタートからスノーシュー装着。トレースなし。

雪深い中を80Lのザックを背負いながらラッセルするのはかなりの苦痛となる。

そのため、先頭はザックを置いて空身となり、片手にスコップを持って胸ほどの高さの雪を払い落とし、膝とスノーシューで足場を固めながら道を作っていく。

その際、まっすぐ直登すると後続が苦しむことになるため、つづら折りのルートになるよう心掛ける必要がある(雪崩を起こさないよう細心の注意を払いつつ)。

そうしているうちに丸山山頂に到着。

未踏峰ではなかった。「剣岳 点の記」の主人公のような気分になった。

その後は尾根伝いに進んでゆき、14時ごろには雪洞適地の探索にかかる。

まずは木などの障害物が無い斜面を探す。そしてプローブで十分な深さがあることを確認して掘りまくる。

その際、入口を大きくしないようにしたり天井に穴をあけたりしないように注意しなければならないのだが、雪洞初心者の私は思ったように掘り進めることができず、悪戦苦闘。

同行者2人は雪洞エキスパート

ようやくできた雪洞にて無事就寝。今回のシュラフは濡れに強いポリゴンネストレッドを使用。どこまで濡れに耐えてくれるか楽しみだ。

【Day2_12/29】

目を覚ますと目の前に雪の天井がある。どうやら寝ている間に天井が低下してきたようだ。悪夢でも見ているのかと思ったが、「天井低いねー」「起きられないねー」などの同行者の声で夢ではないと悟る。

天井をもっと高く掘ればよかった

体を芋虫のように動かして外に這い出し、内部構造の変更を行って朝食をとる。

本日も良いとは言えない天気のため、雪洞適地があれば早めに穴掘りにかかろうという意識を共有し、出発。

予想通りであるものの、悪天により気分は優れない

積雪量に圧倒される

3人でぐるぐると空身ラッセルを回していくが、ここで思わぬアクシデント。

なんとスノーシューの接合部の金具が何らかの理由により外れてしまう。

この深雪の中でスノーシューを失うことは悪い結果になること間違いなしのため、しばし乱心。

取り乱す様子

同行者2人が、取り乱す私を見かねて用意してくれたツエルトにて作戦会議。その結果、温度計の取り付け金具を加工するアイデアを思いつき、無事スノーシューの修復に成功する(温度計は破壊)。この時の嬉しさは生涯忘れることがないであろう。

そんなこんなで無事に行動再開。そして爺ヶ岳東尾根との合流地点付近に雪洞適地を発見。

穴掘り開始

昨日よりは良い穴を掘ろうという思いを抱き、スコップを振るう。前回の天井低下の一件があったため、天井の設計は入念に行ったのが功を奏し、それなりに居心地のよい雪洞が完成。

悪くない気がしていた

立派なザック置き場(同行者作)

だが、なんだか昨日よりも寒さが険しいことに気が付く。どうやら入口よりも居住空間を低くしてしまったことが良くなかったようだ(冷気は下へ溜まるため)。この経験を明日へ活かそうと思い、就寝。

【Day3_12/30】

寒くて快眠はできなかった。寒さのあまり寝袋から出られずにいると。外から同行者の歓喜の声が聞こえる。外に出てみると、今回の山行で最も天気の良い朝を迎えた。

雪洞から立ち上がる瞬間

寒さと強風と山の巨大さに恐れを抱いている様子

予報でも本日は晴天とのことで、勇んで出発。このあたりから尾根が細くなってくるので、足元に最新の注意を払いながら進む。

晴天ラッセル

足元引っ掛け厳禁

かなりの急登だ

稜線に出ると素晴らしい景色が広がる。遠くには槍ヶ岳も望むことができ、天気の良さに浮かれてどんどん登っていく。

最高の天気だった

気づくと標高2,400m付近。ここで吹き溜まりに雪洞適地を発見。

早速掘っていくが、立派な雪洞を作ろうと意気込みすぎて横に広い妙な空間を形成してしまい、まともに寝ることができる雪洞を作ることに失敗。

同行者2人が作ってくれた雪洞に入れてもらうという失態を犯す。さらに掘っている途中に天候が急速に悪化し、外に立てておいたスノーシューが埋まってしまう。

片方の救出には成功したものの、もう片方を見つけようにも暗さと強風と大雪でまともに行動できず、救出活動を断念。後ほど探す機会を窺おうということで夕食。

鍋を囲む風景

雪山で食材を担ぎ上げ、鍋を囲むという体験は初めてのわたくし、その美味しさに感動。肉と野菜がこんなにもありがたいと感じられるのは現代では貴重な機会だろう。これはクセになりそうな体験だと感じた。

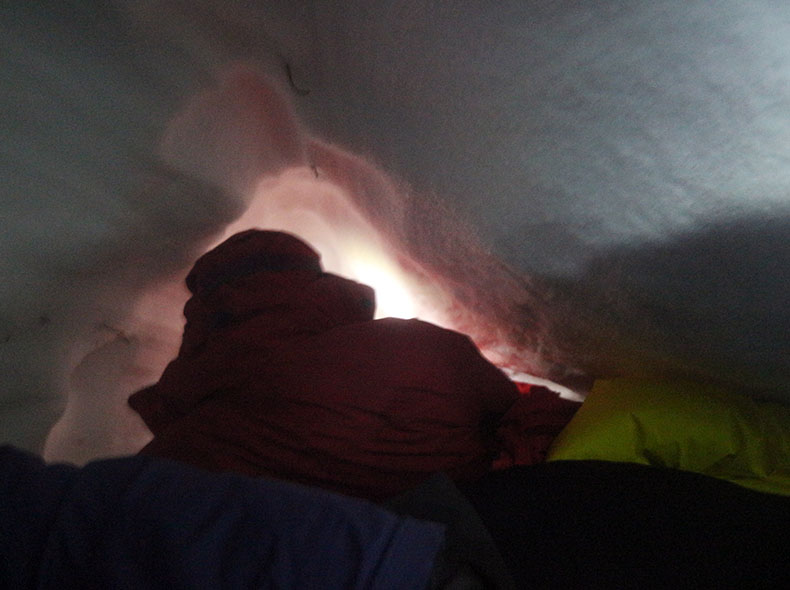

就寝の準備

夕食を終え、就寝の準備をしていると、同行者が「天井に小さな穴が空いている」と声を上げた。見てみると、確かに黒い穴が空いていて、そこから粉雪が吹き込んでいる。どうやら強風により吹き溜まりの雪が飛ばされ、天井が薄くなっているようだ。

対策として、雪洞内を横に掘り、掘って出た雪を積み上げて穴を塞ぐことを試みる。そのうち、他の箇所にも穴が空き始めた。外を見ると、漆黒の闇と暴風、大雪で恐るべき様相と化しており、恐怖に駆られながらも、私はスコップを振るい続けた。

体力的にも限界に達し、ようやくすべての穴を塞ぐことに成功。完成当初は、いくつか部屋のある大きな雪洞だったが、穴を塞いでいるうちに、残ったのは1部屋だけとなっていた。

「いやぁ、終わってみれば楽しい体験でしたねぇ」と軽口を叩いていると、同行者が小さく悲鳴のような声を上げ、天井を指さした。見てみると、小さな黒点が現れていた。その黒点は少しずつ広がり、そこから粉雪が吹き込んできた。なんだか、紙が中心から燃え広がるような様子に似ているなぁ、と考えていると、穴はどんどん広がった。

この部屋が使えなくなれば、もう逃げ場はない。だが、私の体力は限界と言ってもよい状態で、どうしようもない状況の中、スコップをまともに握れないという事態に陥った。そんな中、屈強な同行者2人がスコップをものすごい速さで振るっている。

すっかり天井を失い、屋外と化したその状態で、必死の様子で吹雪の中を煌めく同行者のヘッドライトが、私の脳に焼き付いた。

この調子では鹿島槍を目指すのは難しいだろう…。

【Day4_12/31】

朝まで掘り続けた同行者2人のおかげで3人が肩を寄せ合えるくらいのスペースが完成。そこで1時間ほど眠る。

こうしていると外も穏やかなのではと錯覚するが、予報によると本日が最も悪い天候。

外の様子を窺おうとするも、雪洞の入口が埋まっており、出口を確保する必要があった。また、ここまでの闘いにより、私はゲイターや食器、ザックのバックルなどの小物も失っていた。

色々と限界ギリギリ

外に這い出すと、予想通りの猛吹雪。一刻も早くこの場所から逃げたい一心で一度は下山の準備をして外に出るが、まともに歩くことどころか存在すらできない状態であり、雪洞へ逃げ帰る。こうなった以上はまた雪洞を掘って停滞するしかないという結論のもと、奥へ奥へと雪洞を拡張していく。

外が明るいため晴れているように見えるが、実際は恐るべき吹雪

1人が奥へ掘り進め、もう1人はその雪を外へ出し、最後の1人が外の雪を遠くへ放り出すというバケツリレー方式により作業を行う。その際、最も過酷なのは当然外にいる人間だ。誰が外に出るかというテーマで陰湿な口論の末殴り合いの喧嘩になるのではと覚悟したが、同行者2人は嫌な顔1つせずに位置をローテーションして作業を行ってくれた。同行者に恵まれた喜びと寒さと疲労により脳がぐちゃぐちゃになりながら1日中作業を行った。

その甲斐あって立派な雪洞が完成

持参したシュラフは雪洞でのドタバタにより濡れまくっていたが、疲れも手伝ってぐっすり眠れた。

【Day5_1/1】

朝起きると雪洞が埋まっていたため、掘りながら外を目指す。外に顔を出すと、初日の出を拝むことができた。

ちょっと不気味な初日の出

天気もかなり穏やかになった

「一昨日のスノーシュー、救出しましょう」ということで作業開始。そこら中掘りまくろうとする私を抑え、どこが怪しいか目星をつけた同行者の指示のもと掘り進める。

晴天の中、穴掘り

小物類は見つかったが、片方のスノーシューのみどうしても見つけることができなかった。あぁ…これでは鹿島槍どころか下山できないのでは…、と不安に押しつぶされそうになりながら爺ヶ岳山頂を見上げる。ここまでの出来事ですっかり体力と気力を奪われていた私の頭の中は下山のことばかりであったが、爺ヶ岳山頂までの距離は結構近い。これは登れるかもしれないと考えていると、同行者から「アイゼンあれば山頂行けるので行きませんか?」と声をかけていただく。この状況で山頂に行こうと言ってくれたことに感動し、爺ヶ岳山頂を目指すこととなった。

爺ヶ岳山頂を目指す。

山頂直下で天候が悪化。GPSを頼りつつ山頂を目指す。そしてついに到着。

喜びは深かった

吹雪となった山頂からの景色は無であったが、大きな喜びに包まれる。展望が無くても幸せな気分であった。

片っぽスノーシュー下山がはじまる

無いよりはマシだろうと、残った片足のスノーシューを装着し下山を開始するが想像以上に疲労がたまる。

途中からツボ足となり、たまに全身が埋没しながらも歩みを進める。

一度埋没すると復帰は困難

そんなこんなで雪洞適地を発見。今夜は最高の雪洞を掘ろうと努力し、かなり良い空間を作ることに成功した。

ろうそくの灯りが頼もしい(同行者作の部屋)

濡れたシュラフはガチガチに凍っており、もはや氷の中で寝ているような感覚。こんなんで寝れるか!と憤っていたがいつのまにかウトウトしていた。

【Day6_1/2】

うまくいけば最終日だが、ラッセルに苦しめばもう1泊という状況。もう凍ったシュラフで寝るのは嫌だという一心でラッセルの努力を続ける。深雪ツボ足の地獄で体力的にも限界となり、「あ゛―」だの何だの鳴き声を出しながら動き続ける。

2人からは大きく遅れをとっている状態

すると同行者が「人だ!」と叫ぶ。下を見るとウエアの明るい蛍光色によりはっきりと人間が確認できた。ようやくラッセルが終わった…

スタート地点とは別の場所へゴール

ここから車道を歩いてスタート地点へ戻り、車を雪から掘り出して乗り込み、温泉に行って体を流して焼き肉を食べて無事に終了。素晴らしい山だったが目標の鹿島槍ヶ岳には届かずやや心残りのある山行ではあった。

また今回の山行では、余裕のない精神状況がギアの故障や紛失など細かなトラブルを引き起こした。

次回の山行では、使用するギアの入念な準備、自分の体調や山のコンディションを今一度見直す必要がありそうだ。

数日後に同行者から「また雪山行きたくなってきた」とのメッセージをもらう。これは鹿島槍ヶ岳リベンジかと考え、再び計画を練るのであった。

ポリゴンネスト®レッド

ダウンシュラフは濡れると完全に機能を失うが、ポリゴンネスト®は濡れても多少の保温性が担保されるため、今回のような1週間の雪洞泊に適していると考えて使用。

3泊以上でなおかつ濡れることが想定されるような山行では試してほしい商品。

執筆者:カスタマーサービス課 田中 優行

入社年:2024年

冬山で緊急用に仕方なく寝る場所が雪洞であり、テントが安全で確実な宿泊方法であると今までは考えていたが、今回の5泊6日雪洞泊を経験し、テントと比較すると安全性や快適性において優れた点が数多く存在することがわかった。今後も雪洞の可能性を探りたいと思った。